| 年 |

恵方 |

| 2020 |

西南西 |

| 2021 |

南南東 |

| 2022 |

北北西 |

| 2023 |

南南東 |

| 2024 |

東北東 |

| 2025 |

西南西 |

| 2026 |

南南東 |

| 2027 |

北北西 |

| 2028 |

南南東 |

| 2029 |

東北東 |

| 2030 |

西南西 |

| 2031 |

南南東 |

| 2032 |

北北西 |

| 2033 |

南南東 |

| 2034 |

東北東 |

| 2035 |

西南西 |

| 2036 |

南南東 |

| 2037 |

北北西 |

| 2038 |

南南東 |

| 2039 |

東北東 |

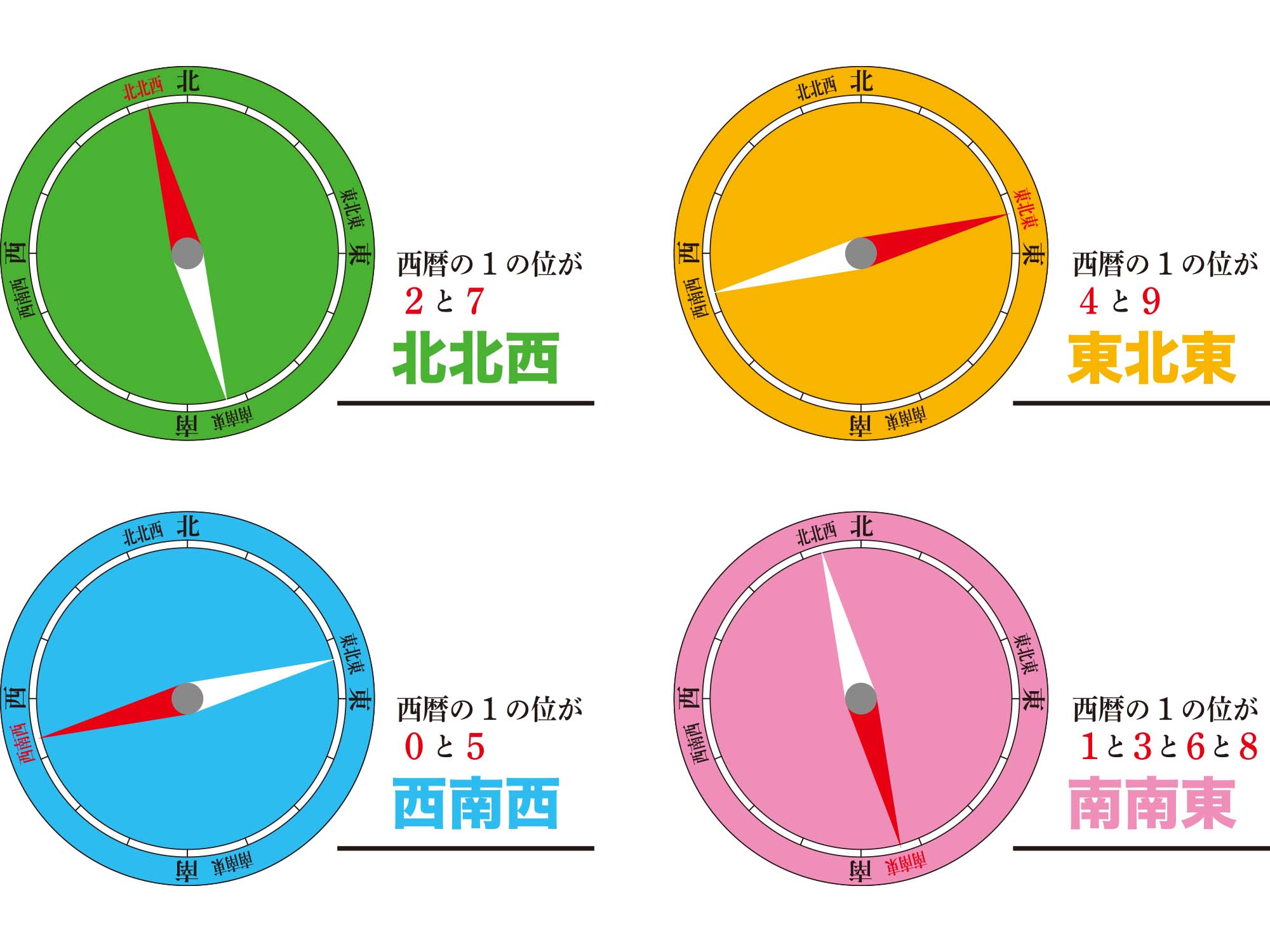

恵方巻きの方角アプリ

※画像は2024年版です

※画像は2024年版です

恵方巻きを食べる時に向く恵方の方角を簡単に調べる方法の一つが、専用のアプリを使用することです。

例えば、上の画像の「恵方巻きコンパスアプリ」は、無料でiPhone、Androidの両方で利用することができます。

アプリをダウンロードして開いたら、スマホを水平に置くだけで、方位磁石を使っているのと同じように、その年の恵方の方向を確認することができます。

それだけでなく、スマホの上側の方向が一致すると「ぴったり恵方おめでたい!」という文言とともに、鯛のイラストが表示されるユニークさも兼ね備えています。

2025年の恵方は「西南西」方位は約255度ですが、家に方位磁石が無い人は、このアプリを使って今年の恵方を確認し、その方向を向きながら恵方巻きを食べるといいでしょう。

もちろん、方位磁石や方位磁針を持っている人は、それらを使って方位を確認するといいでしょう。

恵方巻きはいつ?2025年の節分の日

恵方巻きを食べる日は、節分の日です。

2025年(令和7年)の節分は2月2日(日)ですので、恵方巻きはその日に食べられます。

つまり、2025年2月2日(日)に、今年の恵方である「西南西(やや西)」を向いて、無言で恵方巻きを丸かぶりして食べます。

そして、食べながら願い事を思い浮かべると、その願いが叶うとも言われています。

節分は、日本において春の始まりを告げる伝統的な祭りで、様々な風習がありますが、恵方巻きを食べる習慣はその一つです。

恵方巻きとは?食べ方は?

恵方巻きは、節分の日に食べられる太巻き寿司です。

節分は、日本の旧暦での年の終わりを示し、新たな年の始まりを祝う行事です。

この日、多くの日本人は「鬼は外!福は内!」といった豆まきなどをして、邪気を払い、福を家に招くための様々な習慣を行います。

恵方巻きは、節分の日に、その年の福をもたらすとされる方角である「恵方」を向いて、無言で丸かぶりすることで、幸運を招くとされています。

この習慣は、江戸時代に大阪で始まったとされていますが、今では全国的に広がっています。

恵方巻き自体は、太巻き寿司の一種で、通常は海苔で巻かれた寿司米と様々な具材で構成されています。

具材は、七福神を象徴する七種類を使うことが多いです。

この習慣は、幸運をもたらすとともに、家族や友人との絆を深める機会ともなっています。

恵方巻きの食べ方には、以下のようなものがあります。

- 恵方を向いて食べる

- 無言で願い事を思い浮かべながら食べる

- 1本を丸ごと食べる(切らずに食べる)

恵方巻きの具材は、伝統的には七福神にちなんで7種類の具材が用いられますが、最近では色々なアレンジが見られます。

定番の具材には「鰻(もしくは穴子)」「たまご焼き」「きゅうり」「かんぴょう」「椎茸」「でんぶ」「高野豆腐(もしくは伊達巻)」などが含まれていますが、海鮮巻きや洋風の具材を使った恵方巻きもあります。

恵方巻きはいつから始まった|由来と歴史

恵方巻きはいつから始まったのか?

恵方巻きの由来は、江戸時代までさかのぼるとされ、当時の大阪(特に堺市)で始まったと言われています。

当時、大阪の商人たちが、節分の日に「恵方」(その年の幸運をもたらす方角)を向いて、無言で太巻きを食べる習慣がありました。

これは、願い事をする際に声に出さないことで、願いが叶いやすくなるという考えに基づいています。

この習慣は徐々に広まり、特に1980年代後半以降、スーパーやコンビニエンスストアなどで恵方巻きの販売を始めると、全国的なイベントになりました。

現在では、恵方巻きは節分の日の主要な風物詩となっており、多くの人々が恵方を向いて、無言で太巻きを食べる習慣を楽しんでいます。

恵方巻きは、伝統的に七福神にちなんで7種類の具材が使われることが多く、具材や太巻きのサイズは年々変化していますが、基本的な食べ方や意味合いは変わっていません。

この風習は、幸運を招くとともに、家族や友人との絆を深める機会としても価値があります。

恵方巻きの作り方・巻き方

恵方巻きの作り方や巻き方には、特徴があります。

その内容について、見てみましょう。

材料や具材

恵方巻きの材料や具材には、次のようなものがあります。

- 寿司飯(炊いたご飯にすし酢を混ぜたもの)

- 海苔(焼き海苔)

- 具材(例:鰻、穴子、エビ、たまご焼き、錦糸卵、伊達巻、きゅうり、かんぴょう、椎茸、桜でんぶ、高野豆腐、カニカマ、サーモン、マグロなど)

以上ですが、具材については、七福神にちなんで「鰻(穴子)」「エビ」「卵焼き(錦糸卵、伊達巻等)」「きゅうり」「かんぴょう」「椎茸」「桜でんぶ」の7種類を入れたりすることが一般的です。

七福神にちなんで7種類を入れることが、縁起がいいとも言われています。

また、マグロや鮭などの魚介類やカニカマ、レタス、ツナなどを入れて作る人も多いですし、お好みで、わさびやマヨネーズで味付けしてもいいでしょう。

作り方・巻き方

恵方巻きを作る準備ができたら、作り方や巻き方を見てみましょう。

- 寿司飯の準備…ご飯が炊けたら、すし酢を混ぜて寿司飯を作ります。その時に、寿司飯はあまり熱くない方が扱いやすいです。

- 具材の準備…具材を細長く切ります。例えば、きゅうりは細長く切り、錦糸卵は薄く焼いてから細かく切ります。椎茸は煮てから細長く切ります。

- 海苔を敷く…巻きすの上に海苔を広げます。

- 寿司飯をのせる…海苔の上に寿司飯を均等に広げます。端に少し空間を残すと巻きやすいです。

- 具材をのせる…寿司飯の上に、アナゴやエビ、きゅうり、錦糸卵、椎茸などの具材を縦に並べます。

- 巻く…海苔の端から巻き始め、具材を巻き込みながら巻きすを使ってしっかりと巻いていきます。

- 切る…恵方巻きは、基本的に1本丸かじりで食べますが、もし、輪切りにして食べる場合は、濡れ布巾で包丁を拭きながら、適度な厚さに切ります。

以上が、基本的な恵方巻きの作り方や巻き方ですが、これらの手順を参考にすると、美味しい恵方巻きを作ることができるでしょう。

また、具材はお好みでアレンジすることができますので、好きな食材を使ってみるのもいいでしょう。

恵方巻きは節分の楽しい行事の一つであり、家族や友人と一緒に作るとさらに楽しい時間を過ごせます。

恵方巻きの具材と意味

恵方巻きには、通常7種類の食材が使われることが多く、これは「七福神」を象徴する7つの神々にちなんでいます。

七福神とは、幸運や繁栄をもたらす福の神達のことで、恵比寿、毘沙門、大黒、寿老、福禄寿、弁財、布袋などが含まれます。

7種類の食材を使うことが「福を巻き込む」という意味合いとなり、これを食べることで「幸運を(自分に)引き込む」とされています。

恵方巻きの食材に特別なルールはありませんが、以下のような7種類の具材が組み合わされることが一般的です。

では、それぞれの具材の意味とともに見てみましょう。

- 穴子と鰻…穴子(あなご)と鰻(うなぎ)は、その長い形状から「寿命が長い」という意味を持つと言われています。さらに「鰻登り」という表現からも分かるように「上向き・昇進」の象徴ともされます。恵方巻きでは、これらの甘くて香ばしい焼き物がよく使われることがあります。

- 海老…大きな飛び出た目を持つ海老(えび)は「めでたい」という言葉遊びから縁起の良い食材とされています。長い髭と曲がった形状が「長生き」を象徴しているとも言われます。恵方巻きには、茹でたり蒸したりした海老を使用するのが一般的です。

- かんぴょう…かんぴょうは、細長い形状で「長寿」の意味を持つとされています。出汁、砂糖、醤油で煮た甘いかんぴょうは、恵方巻きだけでなく、一般的な巻き寿司の典型的な材料です。甘くてピリッとした味わいと独特の食感が特徴です。

- 椎茸…椎茸(しいたけ)は、昔から神々に捧げる縁起の良い食材とされてきました。また、その形が陣笠に似ていることから「身を守る」という意味を持つとされています。恵方巻きでは、砂糖や醤油で煮た乾燥椎茸を細く切って使うのが一般的です。

- きゅうり…きゅうりは「九利」という言葉遊びから「9つの利益をもたらす」とされています。食感が良く、見た目も美しいため、巻き寿司には欠かせない食材です。

- 卵焼き…だし巻き卵や厚焼き卵、伊達巻きも縁起の良い食べ物とされています。卵の黄色を金に見立てて「財の豊かさ」や「金運」を象徴すると言われています。幅広い年代に人気のある卵は、様々な種類の恵方巻きに使われる一般的な具材です。

- 桜でんぶ…桜でんぶは、鯛やタラの身を炒ってピンク色に着色したものです。原料の鯛の「おめでたい」の語呂合わせから、縁起の良い食材とされています。巻き寿司や散らし寿司に色どりを添える定番の具材として親しまれています。

以上ですが、さらに、恵方巻きの長さや太さ自体にも意味があります。

長く太い恵方巻きは、長い幸福や長寿、太い絆などを象徴しているとも言われています。

また、恵方巻きは一本丸ごと食べることが多いですが、これは運を逃さないようにという意味合いがあります。

恵方巻きの具材や食べ方には、日本の伝統や文化が色濃く反映されており、節分の日には多くの家庭で作られます。

恵方巻きの方角は?2025年の節分はいつ?由来・食べ方・作り方|まとめ

2025年の恵方巻きの方角は「西南西」、正確には「西南西、やや西」とされています。

恵方巻きは、節分の日に、その年の福をもたらすとされる方角、すなわち「恵方」を向いて無言で食べる日本の風習です。

恵方の決め方は、十干(じっかん)と十二支を組み合わせた干支に基づき、2025年は十干が「乙」の年で「西南西」になります。